服务热线:400-8822-003

服务热线:400-8822-003

服务热线:400-8822-003

服务热线:400-8822-003

更新时间:2025-07-28

更新时间:2025-07-28 点击次数:558

点击次数:558

引言

欢迎来到齐氏生物微粒体定制系列短文,鱼肝微粒体 (Fish Liver Microsomes)凭借其对低温代谢的适应性、污染物的高敏感性及水生生物特异性代谢路径,成为环境毒理监测的理想模型,其与哺乳动物微粒体在结构组成、代谢功能及研究应用上存在显著差异。

一、鱼肝微粒体 Fish Liver Microsomes

鱼肝微粒体 (Fish Liver Microsomes)直径通常为0.5–1μm,保留完整的核糖体和内质网结构,其细胞色素P450(CYP450)酶系(如CYP1A、CYP3A)分布更分散,而哺乳动物微粒体中CYP450酶(尤其是CYP3A4)占酶总量比例更高(30%-40%)。

二、研究方向

1、环境污染物监测的“生物哨兵"

鱼肝微粒体中的细胞色素P450酶(如CYP1A、CYP3A)对水体污染物高度敏感。当暴露于重金属或多环芳烃时,其酶活性变化可早于组织病理损伤,通过检测代谢酶活性及亚细胞结构变化(如线粒体嵴断裂、脂褐素沉积),可精准评估污染物毒性阈值和生态风险。例如研究发现斑马鱼暴露污染物后,肝微粒体中氨基酸代谢谱紊乱,为药物性肝损伤提供预警标志物。

2、水生生物代谢进化模型

鱼肝微粒体保留了原始脊椎动物的代谢特征:

3、药物代谢研究的特色体系

相较于哺乳动物,鱼肝微粒体在药物研发中提供差异化视角:

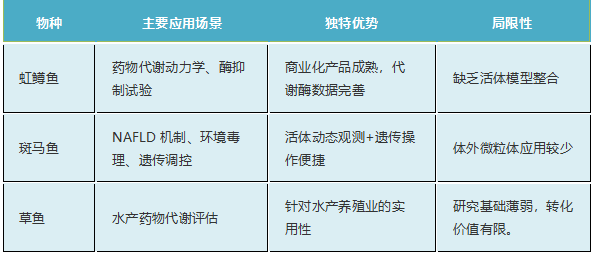

三、不同物种鱼肝微粒体差异

虹鳟鱼、斑马鱼和草鱼的肝微粒体在药物研发和环境毒理学研究中存在显著差异,主要体现在物种特性、应用场景及研究深度上:

斑马鱼因兼具模式生物遗传优势与病理模拟能力,在机制研究中不可替代;虹鳟鱼因代谢酶标准化更适药物开发;草鱼则聚焦水产应用,但需深化基础研究以拓展价值。

四、总结

鱼肝微粒体凭借其对低温代谢的适应性、污染物的高敏感性及水生生物特异性代谢路径,成为环境毒理监测的理想模型;而哺乳动物微粒体因标准化程度高、与人类代谢相似性强,仍是药物研发的核心工具。两者差异本质反映了水生与陆生生物在进化过程中形成的代谢策略分化 。

了解更多

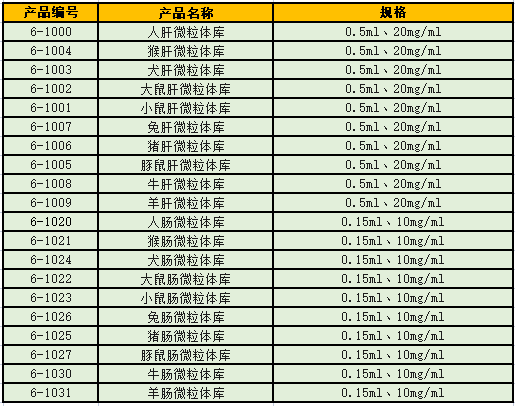

齐氏生物从组织分离、微粒体提取到质量检测过程,均制定严格的生产工艺规程和检验标准操作规程,实行严格的质量控制,以为您提供优质可靠的体外药代测试系统产品。

冻存管包装,-80℃保存,干冰运输,鱼肝微粒体定制服务,请致电400-8822-003。